醫護到家APP請上門護士:不看藥品說明直接輸液

愛美的王女士想打美白針,就通過“醫護到家”APP,找了一個護士上門。沒想到,這個護士上門后,甚至沒有看她提供的藥品信息,就直接給她配藥輸液了。大約輸液10分鐘,王女士出現了心慌、耳鳴、發冷等不適癥狀。大約過了兩個多小時,身體才逐漸恢復正常。后來,她才知道,這瓶美白針劑,必須用250ml的鹽水稀釋,而那名護士卻只用了100ml鹽水稀釋。在王女士看來,這名護士做事有點“野豁豁”,但這并不影響對方的生意——該護士自稱,當天一共接了7單。

在“醫護到家”平臺簽約的李護士也證實,將近一年時間,她接了一百多單,曾幫患者注射過“不允許院外注射的藥”,甚至還有客戶喊她上門抽血用作鑒別胎兒性別,“很多時候,只要上門了,能做的不能做的,都得做。”

上門抽血用作胎兒鑒別

在上海一家醫院工作的劉女士告訴記者,她一個親戚懷孕不到兩個月,想做個胎兒鑒定,需要抽血,請她私下幫忙。考慮到倫理和相關規定,她婉拒了。

不料后來這位親戚稱,通過一個名叫“醫護到家”的APP,找了一個護士上門,就把這事做成了。

通過這件事,劉女士才開始了解“醫護到家”這個平臺。令她驚訝的是,有幾個同事竟然也是該平臺的注冊護士。

劉女士說,在這個平臺上,“護士上門”服務項目包括打針、輸液、美白針、留置針輸液、靜脈采血等十多種,都屬于診療行為。按照《醫療機構管理條例實施細則》,通過檢查、使用藥物、器械及手術方式等方法,對疾病作出判斷和消除疾病、緩解病情、減輕痛苦、改善功能、延長壽命、幫助患者恢復健康的活動,都屬診療活動,而診療活動只有取得醫療機構職業許可證的單位才可以進行。

近千簽約護士可供挑選

近日,市民王女士介紹了她通過“醫護到家”預約護士上門打美白針的經歷。

王女士說,只需下載APP,通過手機和身份證注冊用戶端,即可預約相關項目。她按照系統提示,選擇“美白針”項目后,通過信用卡付款199元,系統立即提示:“支付成功,等待護士搶約。”

隨后,該系統提供了近千名護士的信息供挑選,這些護士中有執業于公立醫院的,但更多的執業于民營醫院。

付款之后,大約5分鐘,系統提示,“訂單”已被一名護士“搶”走。

在該系統內,這個名叫“胡詩詩”(化名)護士的相關信息,包括簡單從業經歷及目前職業資格證書注冊單位等。

據王女士回憶,胡詩詩在預約上門時,在電話里僅僅詢問了一下有沒有打針的針管。

雙方約定的時間是下午三點半,但三點半過后,胡詩詩打來電話,說她在附近又接了一單,讓她稍等。

下午四點,護士終于來了,一進門就說,當天太忙了,總共接了7單。

“那你今天掙一千多塊錢了?”“哪里哪里,并不是每一單都是199元。”胡詩詩說,有些人訂的是套餐,上門一次只有幾十元,平臺扣除25%,其余的才歸上門護士。

這位胡護士還說,如果忙不過來,會把訂單轉給別人去做。

不看藥品說明直接輸液

在注射前,胡詩詩并沒有出示自己的證件,也沒有要求患者出具處方和院外注射證明等,甚至沒有看王女士提供的小藥瓶上的信息。注射前,她只是去洗手間洗了一下手,就開始配藥了:她把小塑料瓶里的藥水,用注射器抽出來,推入一瓶100ml的鹽水瓶中。

令王女士吃驚的是,小藥瓶上全是日語,但這位上門護士既沒有看,也沒有問,直接就給她扎針了。

胡詩詩說,由于王女士是第一次打這個針,按照規定她至少要等20分鐘才能離開。如果以前打過,那么,她扎上針就可以走了。

在接下來的20分鐘,胡詩詩掏出手機,找到該平臺相關告知頁面,讓王女士簽字認可。王女士表示想看一看告知內容,但胡詩詩說,不需要看了,網上都有,可以到自己的手機上看。

王女士說,直到她提出要查看一下護士從業資格證書,胡詩詩才從包里拿出證書來。資料顯示,胡詩詩原本在一家民營醫院執業,后來轉到另一家醫院,都是在上海市衛生主管部門注冊的。

大約輸液10分鐘后,王女士逐漸感到不適:心慌、耳鳴、發冷等,隨即要求胡詩詩減慢輸液速度,但不適的反應并沒有緩解。

此時,胡詩詩沒有采取任何應急措施,只是笑著說了一句:“也許是你自己心理緊張吧。”

胡詩詩離開后,王女士喝了大約1000ml溫水,過了兩個多小時,身體才逐漸恢復正常。

后來,記者了解到,這瓶名叫“鉑金”的美白針劑,必須用250ml的鹽水稀釋,而且女性在月經期間禁用;注射期間禁止食辣、飲酒、禁止食用海鮮。

王女士說,這名上門的護士既沒有詢問藥品來源,也沒有看藥品說明,便直接使用了100ml鹽水稀釋即進行輸液,也沒有詢問“患者”是否處于月經期,也沒有告知“患者”用藥禁忌。

王女士還注意到幾個細節,在處理醫療垃圾時,胡詩詩直接把配藥針頭拔下來,就扔進了塑料袋里,沒有對銳利的針頭作相應處理。而且,胡詩詩始終沒有戴口罩。

說是有保單但不寫受益人

護士上門,打完針就走了,萬一出了事怎么辦?

王女士回憶,后來曾收到平臺發來的短信,說是人保意外險保單號,而支付頁面上顯示的卻是人保財險。她曾試圖通過人保財險驗證保單號真偽,但查詢系統卻提示沒有購買過保險。

撥打“醫護到家”的電話咨詢后,工作人員說,是由于用戶已經點擊“服務完成”,保單就自動失效了,這份保單只保24個小時。

那么,保險的期限究竟是從下單開始,還是從服務行為發生或者結束時開始呢?

對此,上述工作人員沒有給出解釋。

后來,經過交涉,“醫護到家”APP 后臺工作人員發來了一份0.82元的保單,保額30萬元,但該保單顯示投保人是北京千醫健康管理有限公司,并沒有指明受益人。

[記者調查]

簽約護士:上門抽血違法,但不做,平臺就會屏蔽我賬號

近日,記者輾轉找到在“醫護到家”平臺簽約的一位李姓護士。她是一家民營醫院的注冊護士,去年成為該平臺簽約護士。

李護士說,雖然該平臺自制的《上門知情同意書》中規定,護士須按正規醫院開的處方和院外注射證明注射,但實際上,一些護士多按客戶要求進行藥物配比、注射。

李護士告訴記者,如果是疾病檢測,通常都是在醫院采血,醫院不會為外來血樣進行疾病檢測。通過平臺叫護士上門去抽血的,幾乎都是通過非法渠道做胎兒性別鑒定的,“我也知道,上門抽血是診療行為,是違法的,但如果不做,平臺就會屏蔽我們的賬號。”

李護士說,有一次她接了一個上門輸液的訂單。到了患者家后,才知道患者要打一種乳腺癌的化療藥,而這是不允許在醫院外注射的,即使在醫院內打,也要在主治醫生的指導監督下進行。

“當時我就給平臺打電話,平臺的人說你不打可以,我們找別人去打!”李護士說,在這樣的情況下,她們通常會妥協,因為不打針不僅拿不到錢,上門成本都得自己承擔。

她無奈地說:“很多時候,只要上門了,能做的不能做的,都得做。”

“醫護到家”:是做健康管理服務不是診療,不需要通過衛生部門

記者查詢發現,APP平臺“醫護到家”,是北京千醫健康管理有限公司運營的。

該平臺首席運營官魏貴磊告訴記者,他們確實沒有在上海市衛生主管部門備案或者獲得許可,“我們做健康管理服務,不是診療行為,所以,不需要通過衛生主管部門。”

記者看到,該公司的經營范圍里的確有“健康管理”的內容,但是該經營內容也被特別注明“須經審批的診療活動除外”。

魏貴磊說,護士上門打針之前,醫生看病開藥,這是診療行為;但他們的護士上門,憑醫囑打針,這個是服務,不屬于診療行為,“當然,我們也不排除有護士上門不按規范操作,我們正在這方面的管理上下功夫。”

上海市衛計委衛生監督所表示,只有取得醫療機構執業許可證的單位才可開展診療活動;“醫護到家”APP目前并未在上海衛監部門備案,衛監部門沒有掌握相關信息。

目前,市衛計委衛監所正通過“醫護到家”平臺上公開的上海醫護人員名單,對部分參與該平臺業務的醫護人員開展調查。 以上就是關于“醫護到家APP請上門護士:不看藥品說明直接輸液”的內容,希望大家看的開心,看的愉快,也希望大家能夠積極的分享本網站,讓更多的人看到本站的“醫護到家APP請上門護士:不看藥品說明直接輸液”內容,謝謝!

那英卸任學員發聲新歌聲致謝合作是長期的

那英卸任學員發聲新歌聲致謝合作是長期的

全球最帥醫生榜單出爐你最想選哪位帥哥給你

全球最帥醫生榜單出爐你最想選哪位帥哥給你

娛樂圈貝克漢姆林志穎有三個兒子還不夠又要

娛樂圈貝克漢姆林志穎有三個兒子還不夠又要

薛之謙和高磊鑫什么時候結婚的

薛之謙和高磊鑫什么時候結婚的

武漢冰雪城堡現身街頭吸睛費時一下午搭建圖

武漢冰雪城堡現身街頭吸睛費時一下午搭建圖

王菲那英時隔20年合體上春晚六年一班似乎

王菲那英時隔20年合體上春晚六年一班似乎

2020年北京城市核心區將疏解大醫院床位超2000張

2020年北京城市核心區將疏解大醫院床位超2000張

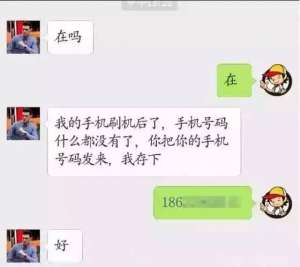

微信好友問你的這句話 又一詐騙千萬別回多人中招!

微信好友問你的這句話 又一詐騙千萬別回多人中招!